張出

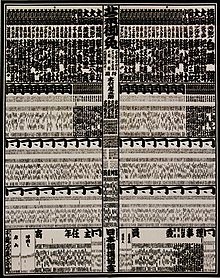

張出(はりだし)とは大相撲の用語[1]で、番付の欄外に四股名が載ること。

概要

もともと三役(大関・関脇・小結。現在は横綱も含まれている)陣営は、かつて東西に1名ずつで計2名と決まっていたが、近代になってその地位にふさわしい成績を挙げた力士がいた場合は、東西1名ずつにこだわらないようになった。しかし、番付表の作成に当たっては慣例として、通常の部分には東西1名ずつしか載せなかったため、同じ地位に3人以上の力士が出た場合、通常は長方形である番付表の枠を欄外へ出っ張らせ、3人目以降はその部分に四股名を載せるようになった。それが番付表から「張り出して」見えるため、その部分に載った力士のことをそれぞれ「張出横綱」「張出大関」などと呼ぶようになった。それに対して、通常の部分に載った力士は「正横綱」「正大関」などと呼ばれており、同じ地位の中では「正~」が上位、「張出~」が下位である。

なお、「横綱」の文字が番付に出るようになったのも、1890年(明治23年)3月、張出大関に回されることを不服とした初代西ノ海嘉治郎をなだめるためのものだったとされている。大正時代ごろまで、興行上の都合から、人気力士や有力な後援者を持つ力士を正位におき、実際の実力上位者が張出にされることもしばしばあった。このような時は、張出の実力者の四股名をやや太く大きめに書き出すこと(前例として1924年(大正13年)5月場所の横綱栃木山守也)で、「別格」の意味合いを持たせてバランスを取ったとも言われている。

また、公傷制度が適用されていたころの一時期には休場した力士は同じ地位の張出とする規定があったため前頭以下も番付表から張り出されたこともあった。戦時中にも、兵役についたために本場所の出場が不可能な場合も欄外に張り出したことがあったが、これは軍の機密にふれるということで、1942年(昭和17年)1月場所から記載されなくなった。

横綱大関

正大関が0人または1人のみの場合、横綱の地位の力士が「横綱大関」として番付上大関の地位も兼ねることとなる[1]が、この時「横綱大関」となるのは正横綱である。例えば、大関力士が不在だった1981年(昭和56年)9月場所では、東横綱大関北の湖、西横綱大関千代の富士、東張出横綱若乃花という番付だった。正横綱が大関の地位を兼ねるのに、下位であるはずの張出横綱がそうではないのはおかしいのではないかという声もしばしばあがり[誰によって?]、「横綱大関」経験者の中にも腑に落ちなかったという言葉が残る[要出典]。また、1955年(昭和30年)1月と3月には、4横綱1大関という時期があり、その時の順位は、東正横綱、西正横綱(「横綱大関」ではなかった)、西横綱2番手(張出ではなく正規の欄内に書かれた)、東張出横綱という順位だった。後述のように、現在の制度としては張出は存在しないので、今後横綱が3人以上でかつ大関が0人または1人のみとなった場合、どのように番付が記載されるのかは不明。

その他

1863年(文久3年)7月場所、新関脇に昇進した陣幕久五郎は番付上では張出関脇となり、関脇の張出はこれが最初となった。ちなみに張出横綱(1人横綱の張出は除く)は1904年(明治37年)1月場所の大砲万右エ門、張出大関は1890年5月場所の2代剣山谷右エ門、張出小結は1888年(明治21年)5月場所の嵐山捨吉、張出前頭は1793年(寛政5年)3月場所の関ノ戸八郎治がそれぞれ張出の最初である。

1918年(大正7年)1月場所、史上初めて横綱・大関・関脇・小結・前頭に張出(横綱-2代西ノ海嘉治郎・鳳谷五郎、大関-伊勢ノ濱慶太郎、関脇-両國勇治郎、小結-黒瀬川浪之助、前頭-鶴渡清治郎)が設けられた番付が発行された。

1994年(平成6年)7月場所より、三役陣に同じ地位に3人以上の力士が出ても欄外へ張り出さず、欄内に連記されることになった。これはその前の5月場所において序二段が史上最多の東西210枚(420人)となり、力士が多すぎて番付に記入しづらかったためと言われる。現在の制度としては「張出」は存在せず、例として「関脇・2」「大関・3」や「関脇2枚目」「大関3枚目」などと呼ばれている。ただし、一部の大相撲解説者や好角家(大相撲ファン)などの間では、今も同じ地位で最上位の力士を「正~」、次位以降の力士を「張出~」と呼ぶ場合も存在している。現に、北の富士勝昭は2022年時点でも自身のコラムで三役2枚目を「張出」と表現している[2]。

また、かつて一人横綱の場合は、三役および平幕の張出の有無に関わらず、東方の欄外へ張り出して記載されていたが、1994年11月場所の曙[2]を最後に欄内へ記載されるようになった。 のちに朝青龍や白鵬も1人のみ横綱の期間はいずれも張り出されず、欄内に記載された。

なお大相撲番付史上最多の張出力士は、1961年(昭和36年)9月場所の7人(内訳は東方に大関2、関脇・小結各1。西方に大関・関脇・小結各1)で、三役以上も史上最多の15人。このうち約半数が張出という豪華な番付となった。

1994年の番付上の張出廃止以後も含めて、横綱や大関が3人以上在籍した場所は珍しくないが、関脇が3人以上になることは横綱や大関と比べると少なく、小結が3人以上になることは更に少ない。

脚注

- ^ 他に、将棋の順位戦で前年度休場者をクラス定員の枠外として扱うこと、という用例もある。

- ^ 【北の富士コラム秋場所展望】V候補は誰?照ノ富士と言うより他はないが 私や舞の海より皆さんの方が見る目がある 中日スポーツ・東京中日スポーツ 2022年9月10日 05時00分 (2022年9月12日閲覧)