Ersatzschaltbild

Ein Ersatzschaltbild ist die graphische Darstellung einer Ersatzschaltung, die sich elektrisch genauso verhält wie die ursprüngliche elektrische Schaltung. An die Stelle einer unübersichtlichen, eventuell unbekannten Originalschaltung soll das Ersatzschaltbild mit einer leicht überschaubaren Darstellung treten, die eine Berechenbarkeit ermöglicht.

Wirklichkeit und Modell

Verschiedene Teile einer gesamten Schaltung beeinflussen sich oft gegenseitig. Das Verhalten elektrischer Bauelemente ist oft abhängig von mehreren Einflussgrößen (z. B. Stromstärke, Frequenz, Temperatur) und muss durch mehrere Parameter beschrieben werden. Nichtlineare Zusammenhänge erschweren die mathematische Behandlung. Dadurch kann eine Schaltung schwer durchschaubar werden.

Häufig stellen Ersatzschaltbilder eine Vereinfachung gegenüber der Wirklichkeit dar in einem Kompromiss zwischen leicht handhabbarer und exakter Beschreibung des Systems. Dabei ist es eine Frage der Anforderung an die Genauigkeit, bis zu welcher Vereinfachung gegangen wird. Insbesondere ist die Ersatzschaltung dann praxistauglich, wenn der Unterschied zur realen Schaltung in der Größenordnung von Messabweichungen und Bauteiltoleranzen liegt.

Für das Ersatzschaltbild werden in der Schaltungstheorie Modelle idealer Bauelemente definiert, die in ihrer Perfektion nicht existieren, aber die Beschreibung des realen Verhaltens und die mathematische Behandlung erleichtern.[1] Die Nachbildung des realen Verhaltens erfordert die Ersatzschaltung aus mehreren idealisierten Elementen. Zu diesen zählen die Spannungsquelle, die Stromquelle und die linearen Widerstände.

Es kann durchaus sein, dass ein Bestandteil des Ersatzschaltbilds als einzelnes Bauelement gar nicht existiert. Beispielsweise im ersten Bild ist der Widerstand in der Regel nicht so diskret wie ein Widerstand, der eingelötet werden könnte.

Modellbildung

Beispiele für Bauelemente

- Die Quelle von elektrischer Energie kann vielfach zwar nicht als ideale, aber doch als lineare Spannungsquelle oder lineare Stromquelle dargestellt werden.

- Elektrische Leitungen können vielfach nicht als ideal verlustlos, aber in ihrem Verhalten durch das Ersatzschaltbild mit Leitungsbelägen charakterisiert werden.

- Lautsprecher können in ihrem elektrischen Verhalten durch einen komplexen Widerstand beschrieben werden.

- Ein Kondensator kann bei höherer Frequenz durch eine LRC-Schaltung beschrieben werden.

- Elektrische Maschinen wie zum Beispiel die Drehstrom-Synchronmaschine oder Transformatoren können mit Ersatzschaltbildern dargestellt werden. Aus den Ersatzschaltbildern lässt sich deren Betriebsverhalten ableiten und in Zeigerdiagrammen abbilden.

Beispiele für Schaltungen

- Für elektronische Schaltungen ist oft nur ihr Verhalten in der Nähe um einen Arbeitspunkt zu beschreiben. Ein zugehöriges Ersatzschaltbild wird dann Kleinsignal-Ersatzschaltbild genannt. Hierzu werden die Bauelemente linearisiert dargestellt. So kann z. B. ein Transistor, der eine nichtlineare Kennlinie aufweist, durch einen ohmschen Widerstand und eine Stromquelle beschrieben werden.[2]

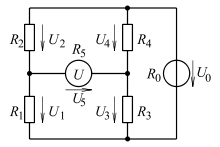

- Nicht einfach zu durchschauen ist eine Wheatstonesche Messbrücke, wie sie im linken Bild gezeigt wird.

In Blick auf ihre Ausgangsspannung lässt sie sich durch eine lineare Spannungsquelle ersetzen. Zusammen mit dem Ersatzschaltbild für ein reales Spannungsmessgerät ergibt sich das rechte Bild. Die Bestimmungsgleichungen für die Leerlaufspannung , den Quellenwiderstand und die letztlich messbare Spannung finden sich im Bezugsartikel.

Diese Gleichungen gelten ohne Näherungen. Nur wenn als Funktion einer Widerstandsänderung dargestellt wird, wird eine Linearisierung in der Nähe eines Arbeitspunktes verwendet, für den der abgeglichene Zustand herangezogen wird.

Geschichte

Die Methode der Ersatzschaltbilder oder des äquivalenten Kreises wurde von Charles P. Steinmetz Ende des 19. Jahrhunderts zunächst zur Berechnung von Transformatoren eingeführt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Drehstrommaschinen angewandt. Nach dem Ersten Weltkrieg bürgerte sich das Erstellen von Ersatzschaltbildern für Elektronenröhren ein, um diese nicht idealen und nicht linearen Bauteile durch einen Schaltkreis aus idealen Bauteilen zu beschreiben und zu berechnen. Heinrich Barkhausen lehrte, zwischen dem Hochfrequenz-Schaltbild und den Schaltbildern bei niederer Frequenz zu unterscheiden.

Literatur

- Manfred Seifart: Analoge Schaltungen. 6. Auflage. Verlag Technik, Berlin 2003, ISBN 978-3-341-01298-7.